こんにちは。

あなたは聴覚障害に対するシンボルマークについてはご存知ですか?

こちらの2つ、何を意味するのか答えられますか?

耳マークは見たことがあっても、蝶々のマークは中々見たことがない人が多いと思います。

ぜひ、この機会に何のマークなのか、一人一人が知っておいてもらえると幸いです。

車に貼られている標識【蝶々マーク】に幅寄せ、割込禁止

こまち

こまち蝶々マークは聴覚障害者が

運転しています。

覚えておいてね!

聴覚障害者本人が運転する場合に表示が必要なマーク

音が聞こえない、聞こえにくいと、背後からの救急車のサイレンやクラクションに気付かないことがあります。

もちろん、聴覚障害者が運転するには下記のように条件がついた上で運転をしています。

2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものという、免許取得の従来の基準を満たさない者でも、運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可された者は、当該標識を、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2メートル以内)に掲示して運転しなければならない。

こまち

こまち聴覚障害者本人が運転するときは

聴覚障害者標識の表示を義務づけられています。

hearing aid

hearing aid違反した場合は2万円以下の罰金、

普通自動車:反則金4千円、

準中型自動車:反則金6千円、

違反点数1点が課せられます。

こまち

こまち聴覚障害者保護のため、聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割込みは禁止されています。

違反者には5万円以下の罰金、

普通自動車の反則金6千円、

違反点数1点が課せられます。

周囲の運転者が気をつけるべき運転場面

標記の有無に関わらず安全運転が大事ですが、聴覚障害者は音に気付かないことがあります。

前方が蝶々マークの聴覚障害者標識を表示している車だった場合、周囲はクラクションや警笛を鳴らしても伝わらない可能性が高いということを意識して運転する必要があります。

・自分が走っている車線に車線変更しようとしている車

・前方車が後進しようとしているとき

聴覚障害者標識(蝶々マーク)を買える場所

車椅子や高齢者のマークはあまり店舗で見かけないことが多く、探すのに手間取ることもあります。

メール便可の店舗だと送料も安く抑えられるので、ネットでポチッと購入がおすすめです。

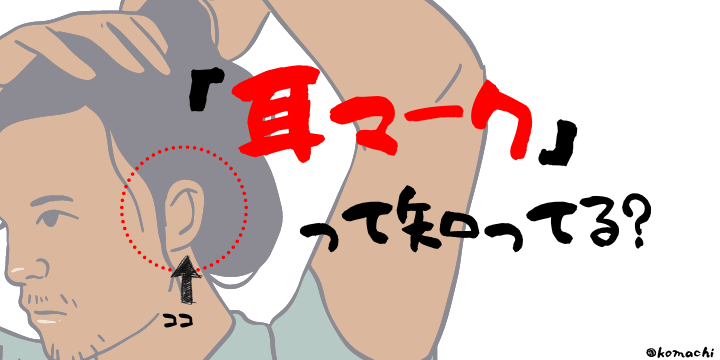

公共機関等で見かける聴覚障害者への配慮を表す耳マーク

続いて、こちら耳マークについてお話します。

耳が不自由なこと・配慮を表すマーク

社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が管理しているマークです。

「車いすマーク」と同じように、耳が不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表します。

車いすの場合、視覚的に足に不自由があることが分かるので、道を通りやすいように自分自身が端を歩いたり、段差などの近くにいると困っていることが分かります。

しかし、聴覚障害者の場合、耳に補聴器をつけます。

人工内耳は補聴器より目立ちますが、特に女性は髪の毛で隠れたりすることが多く、視覚に入りにくいことでパッと見、外見だけでは「障害を持っている」と瞬時に判断できず、誤解されやすいこともあります。

※補装具をつけても聴力を得られず聞こえない方もいるので、なにもつけていない人もいます。

見た目だけでは分かりづらい。理解されにくい。

「ちゃんと人の話聞いてる?」

こう誤解されることが多い。そこが聴覚障害者の生き辛さでもあります。

音の情報は入りづらく、周りで何が起こっているのかも分からないので不安は数知れません。

しかし、この耳マークを使うことで「聞こえない」ことが相手に伝わる手段となり、相手側も「サポートをします」という意思表示をするために、この耳マークが考案されました。

- 相手が「聞こえない」「聞こえにくい」ことを理解する。

- 相手と顔を合わせて口元をはっきり、ゆっくりと動かす。

- 筆談や文字起こしなどで伝える。

今では自治体や病院などの施設でも見かけることが増えてきました。

聴覚障害者でもある私は時々、耳マークを指して「筆談でお願いします」と伝えることがあります。

が、今では音声翻訳機能の性能も良くなってきているので、スマホの音声翻訳機能を使うことが増えてきましたが…。(聴覚障害者のコミュニケーションツールについては記事作成中。)

臨機応変に対応しやすい環境づくりが増えてくれると嬉しいです。

耳マークを使用するには社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会に申請を

聴覚障害者に対し、積極的にコミュニケーション方法を理解し、自ら進んで筆談や音声文字起こしをしてくれる施設には是非とも意思表示の表れにもなる「耳マーク」をつけていただけると、私含め他の聴覚障害者の皆が頼りやすい環境になっていきます。

まとめ

正直、耳マークの認知度はまだまだ低いと思っています。

しかし昔よりは確実に少しずつ寄り添ってくれるようになっているのも事実です。

そこに感謝を忘れずに、私は今後も聴覚障害に関する記事を発信できたらと思っています。

読んでいただきありがとうございました。

- 3歳から難聴のアラサー

- 聴覚障害2級持ち

- コミュニケーションは口話

- Twitter:(@komachichi1)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23cff423.12b0d5db.23cff424.0b1a37d7/?me_id=1311097&item_id=10000372&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzeus-shop%2Fcabinet%2Fitem_img02%2Fz-12.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)